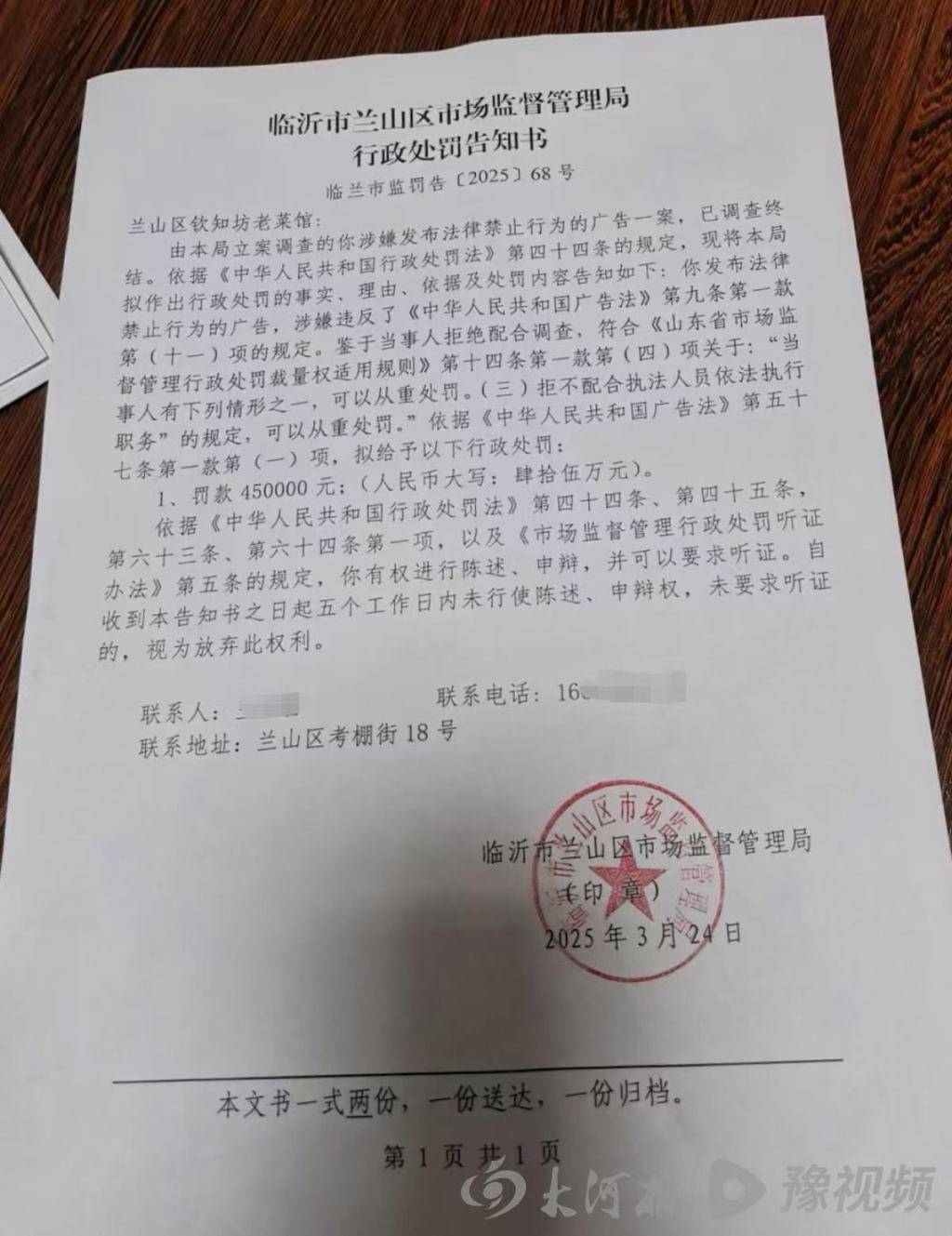

7月11日,山东临沂经营饭店的张女士向媒体反映,她因随手拍摄的一段菜品视频,被临沂市兰山区市场监督管理局认定为“涉嫌违反广告法”,且拒绝配合调查,被罚款45万元。

一段随手拍的经营场景视频,却被认定违法,遭重罚45万元,处罚事由让人不解,金额之高更是令人咋舌——这到底是依法依规的正当行政处罚,还是另有蹊跷?

当天晚上,当地官方通报称,经初步调查,2月15日,当事人涉嫌在网络发布使用国家禁止食用的动物蛤蟆(中华蟾蜍)加工菜品的视频。3月17日,兰山区市场监管局立案调查,并于3月24日下达《行政处罚告知书》。3月27日,当事人向兰山区市场监管局提交了陈述申辩相关资料,并主动删除相关视频。5月12日,兰山区市场监管局综合具体事实和危害程度,决定不再作出行政处罚并告知当事人。目前,联合调查组正对该案执法行为开展进一步调查。

大河报 图

之前曝光的《行政处罚告知书》显示,张女士发布的视频涉嫌违反《广告法》第九条第一款第(十一项)的相关规定,即“法律、行政法规规定禁止的其他情形”。该局广告监督管理科相关工作人员回应记者称,视频当中涉及野生保护动物“蛤蟆”;如果饭店在短视频平台分享产品或者制作过程展示,并且账号名称和店铺名字保持一致,那就构成商业广告。

但多名律师对此并不认同。据律师解释,张女士的视频内容仅为记录饭店日常菜品,没有商业推广意图,也没有挂载购物链接或价格信息,甚至没有标注餐馆名称,是再普通不过的生活记录视频,完全算不上常规意义上的宣传广告;且如果“蛤蟆”确系当地对牛蛙的通俗叫法,也不构成违法广告。

《广告法》的立法初衷,是规范商业宣传行为,防止虚假或误导性宣传损害消费者权益,其适用对象明确为商业广告,而非个人表达。如果普通人分享生活、记录经营场景的内容也要被纳入广告监管的范畴,无疑是扩大了法律适用范围,增加个人表达的风险。

退一步来讲,就算视频违反了《广告法》,高达45万元的顶格处罚是否合理?《行政处罚告知书》提到,当事人拒不配合执法,“可以从重处罚”。问题在于,张女士并没有明确的抗拒执法行为,在接到市监局工作人员的电话后,她当即删除了视频,并表示配合调查。在未给当事人申辩机会的情况下,便急于从重处罚,执法程序是否正当,也明显存在疑问。

2024年发布的《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》中特别强调,“科学适用过罚相当原则”,不得随意扩大违法行为的范围。对于一家小饭店而言,45万元的罚款,可能相当于其数年的经营利润,如此重罚无异于逼其关店,和“过罚相当”的行政处罚原则相违。

当然,根据最新的官方通报,45万元的罚款并没有真正执行。早在5月12日,相关部门就已决定不再作出行政处罚并告知当事人。那么为什么直到7月11日,当事人还只是向媒体表示被罚45万元,而不提并未真正罚款?

此事的蹊跷之处,还远远不止是处罚事由、金额令人费解。

据报道,是居委会通过门缝塞进的《行政处罚告知书》,而非执法部门。另外,张女士称,执法人员最初与她联系时提到,有人举报其饭店非法售卖野生动物。问题是,张女士说食材都是市场正常购买;而且如果涉嫌非法售卖野生动物,为何最终的处罚依据,却是违反了《广告法》呢?

另有报道称,张女士的代理律师发现,“当地政府拆迁部门的相关人员有介入该案的行为”。若此细节属实,也违背常识常理,难免引发质疑。

根据通报,目前联合调查组正对该案执法行为开展进一步调查。这些问号,调查组在后续调查过程中,有必要一一拉直,给当事人一个公道,也回应社会关切。

不管怎么说,一张45万元的天价罚单,和一个小饭店老板记录经营行为视频的危害性,明显不成比例。

国家政策层面多次强调,要优化营商环境,保护小微经营主体。今年年初,市场监管总局还发布了首违不罚、轻微免罚清单。在此背景下,基层执法更应在执法力度与温度之间找到平衡,确保执法手段和程序合法合规。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏